原文作者:Gene Santoro

其实一开始在《Birds of Fire》的CD内页看到,第一眼就觉得开头对fusion一词的定义溯源和嘲弄很有趣就想翻,后来又发现《Apocalypse》介绍里更完整的,虽然提火鸟和一代不多但想想还是放在这吧。

基本以John McLaughlin从的人生经历和音乐生涯为主线。

他也是从小受家庭古典音乐启蒙,拿起乐器后青少年受布鲁斯、爵士等当时的流行音乐影响,开始了职业道路后高密度涉及几个我很感兴趣的60、70年代圈子,爵士圈、英国布鲁斯/摇滚圈和一点点的印度要素。

文章就到他的70年代fusion巅峰期结束,可以看出Mclaughlin到此为止的风格来源,对fusion感兴趣的话应该也这篇里也能按图索骥顺藤摸瓜挺多。

名字还是老样子……随便,看得懂就行,密度挺高,不过对上一段说的两个圈子有基本了解应该问题不大,闲的没事我也会标注解释一下。

Fujbsion

大概从1970年代中期开始,fusion一词就被严重扭曲了。

最初,fusion可以被用来中立地描述任何一种音乐融合,比如50年代由冈瑟·舒勒(Gunther Schuller)和约翰·刘易斯(John Lewis)倡导、融合了古典和爵士的第三流(Third-Stream),或是60年代约翰·科川(John Coltrane)对印度、中东音乐卓越又哀痛的挪用,又或是阿得利兄弟(Adderley brothers)律动轻松、商业流行的灵魂爵士乐。在过去的十年左右,我们已经被来自世界各地的声音淹没了,这些声音与美国持续了三十年的摇滚浪潮相互反应,在使用电声乐器的基础上注入了本土民族的节拍、乐器、文化遗产和创新探索。但几乎没有人愿意——或敢于——将这些多种多样的杂交结果称为fusion。

为什么?因为fusion是个脏词,几乎不能算个词,尽管事实上它比一些类似“世界节奏”(worldbeat)之类含糊不清的词更简单和准确。但这只是再次表明(谢谢你,奥威尔1!)——一个词如何固化巨大的误解,使我们对历史和文化的理解变得扁平和扭曲。Fusion已成为一个脏词,因为它已经被作为标签贴在 1970 年代的爵士摇滚混合体上,而且几乎无法在任何其他语境中使用。

当时的爵士乐纯粹主义者——如同他们如今的继承者一样——成功地忘记了他们挚爱的爵士乐本就是在多种音乐的交汇融合下诞生和发展的,所以对他们来说,把摇滚节奏、电声乐器和爵士即兴方式焊接起来,简直就像是用蜡笔给蒙娜丽莎乱涂乱画上小胡子。尽管颇具权威性和发言权,他们毕竟是少数。对于其他人来说,fusion的诞生几乎是一件几乎不言而喻、非常积极的事。尤其对一些年轻人来说,他们经常与摇滚英雄一起出现在 The Fillmore East/ West2 之类的场地。那些摇滚乐手——特别是旧金山湾区的——已经用自己长达几十分钟的jam打破了电台的三分钟曲长限制,而且吸收了尤以Miles Daves、John Coltrane为典型的爵士框架,在摇滚强拍基础上继续探索拓展了jam。

不管你觉得jazz-rock fusion的起源是什么——Miles Davis的《Bitches Brew》(1970)通常被说成起点,但你也可以凭着喜好去争一争《In A Silent Way》(1969)或者Cream的《Wheels Of Fire》(1968)或者Jimi Hendrix的《Electric Ladyland》(1968)——有一件事是很清楚的:从这一源头发源的音乐混合物迅速滑向了自我放纵与虐待的渊薮。一大群潮人和追捧者如过江之鲫般涌入被先驱开拓的领域,捶胸顿足、舞刀弄枪,手指上下翻飞,头脑却停摆了。毫无意外,这种新音乐不久就又缩水为老一套无聊的陈腔滥调:无穷无尽的浮夸solo、毫无起伏的平庸节奏、音乐吸引力和鲨鱼打嗝差不多的自我中心主义。难怪fusion一词的作用几乎就是对一个时期和风格的笼统概括描述,一个似乎最好被遗忘或至少被忽视的时代和风格。(别骂了别骂了

John Mclaughlin

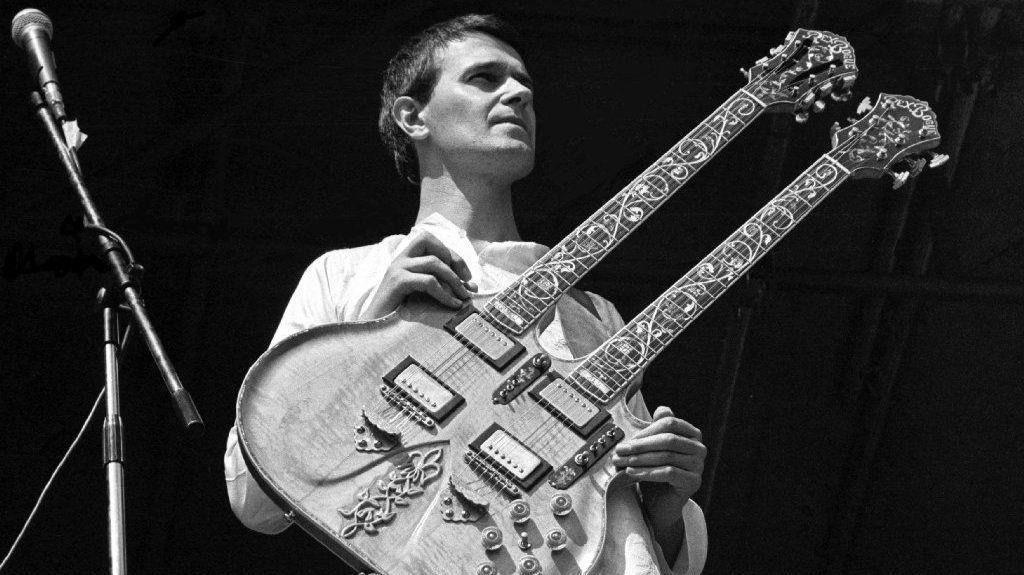

但是,就像Miles的《On The Corner》(1972)、Weather Report的一专(《 Weather Report 》1971)、Herbie Hancock的《Head Hunters》(1973)一样,The Mahavishnu Orchestra留下的声音提醒我们,他们不该被如此对待。因为如果有一种不落俗套的混合体值得被称为一种fusion,那便是Mahavishnu的吉他手、作曲家——John Mclaughlin一次又一次将他的魔法手指探入的音乐福袋。哪怕只是瞥一眼人生背景,就会发现用兼收并蓄这个词去描述John Mclaughlin简直太轻描淡写了。

启蒙:古典、布鲁斯、弗拉门戈、爵士

当充分认识到他是如何从根本上重新定义他的乐器时,你会被震惊,但更令人惊讶的是,在那个音乐学院文凭像大奖彩票一样难得的时代,1942年出生于英国约克郡的John Mclaughlin在很大程度上是自学成才的。他出生在一个音乐家家庭中,这很有帮助:在孩童时期,他就听古典乐而且学了一些钢琴和小提琴(他的母亲是一名小提琴家)。但这位年轻人很早就开始“fusion”了,他也听到了美国布鲁斯人的声音,例如当时在英国,尤其是在民间音乐家中流行的大比尔·布朗齐(Big Bill Broonzy)和里德·贝利(Lead Belly)。在一个哥哥教了他一些吉他和弦之后,11岁的McLaughlin开始扒谱翻弹他听到的歌。

仅仅几年过后,弗拉门戈3强烈渴望的风格吸引了他:他后来提到,正是那种激情,那种赤裸裸的情感冲击,抓住了他听惯了布鲁斯的耳朵。或许不可避免的是,他在14岁的下一个发现是姜戈·莱因哈特(Django Reinhardt)和斯蒂芬·格拉佩利(Stephane Grappelli)的无拘无束快乐加上吉普赛式忧郁的爵士乐。他们激烈、轻快、大胆如过山车一样的音乐所带来的直接冲击完全吸引了这个男孩,以至于他第一次拿起了拨片,希望能复制姜戈的崎岖不平、跳跃式的风格。

从那时起,McLaughlin经历的音乐教育就像从一块掉进池塘中间的石头上泛起的同心涟漪。16岁时,他开始加入爵士乐队;与此同时,他还在广泛摸索挖掘一些伟大的爵士乐手,包括Charlie Parker、Tal Farlow、Charles Mingus、Art Blakey and The Jazz Messengers4。很快,他发现并开始模仿他未来领袖Miles Davis那独特的抒情小号。但真正激发了他的人是约翰·科川(John Coltrane),他那令人汗毛直立的高音萨克斯常常听起来仿佛试图一次性挤出几个乐句,特别是在Miles的个人专辑《Milestones》(1958)和《Kind Of Blue》(1959)中的表现。尽管被科川的声音所震撼,但直到21岁,McLaughlin才觉得自己真正理解了这位充满活力的萨克斯大师的意图,足以将其转化为吉他。 (原作者:顺便说一句,科川对其他重要的爵士摇滚吉他手的巨大影响同样值得注意的,如 Bill Connors 和 Allan Holdsworth。)

Rock Groups:British Blues、印度与东方

这位崭露头角的吉他手很快就有机会运用他在自我学习中所学到的东西。1963年,他在伦敦与格雷汉·邦德的组织乐队(Graham Bond Organization)勾搭上了,这是当时具有开创性的英国乐队之一。像Yardbirds或John Mayall’s Bluesbreakers5一样,Graham Bond乐队的乐手谱系看起来就像是60年代末的摇滚乐手谱系,因此,McLaughlin的乐队伙伴里有贝斯手Jack Bruce和鼓手Ginger Baker也就不足为奇了,他们二人几年后将加入Eric Clapton的奶油(Cream)乐队。

当时的伦敦和现在一样,从音乐上来说是一个小城市。每个人都认识其他人,大家都在那几个音乐俱乐部演奏。McLaughlin作为Georgie Fame的Blue Flames乐队的成员,与Alexis Korner、滚石乐队、John Mayall、Clapton和无数其他人同台演奏。

邦德也在其他重要方向上开拓了McLaughlin的兴趣,特别是向他介绍了一批关于神秘现象和信仰的书籍。McLaughlin在这个精神方向上第一次打开了新世界的大门,他加入了神学学会,开始练习瑜伽的同时狼吞虎咽下东方哲学思想。不出所料,他还发现了Raga6 ,即那些组织复杂的作曲和即兴创作系统,以及其中最著名的大师,西塔琴演奏家 Ravi Shankar。很快,他就开始与维纳琴缠斗,这是一种带有可移动品丝和一个共鸣葫芦的印度弦乐器,他认为这比吉他更适合演奏迈尔斯和科川中那种他喜爱的流畅乐句。受维纳琴的启发,最后他甚至自己设计了有扇形指板和额外琴弦的特制吉他。

早期组队:Lifetime

在1960年代末,McLaughlin与一位正在崛起的年轻爵士乐贝斯Dave Holland同住一室;Holland的一位美国鼓手朋友Jack DeJohnette一度与这对室友一起jam。平平无奇的滚圈事迹,是吧?但历史的曲折发展有时会把平凡变得很疯狂。

在那次jam后不久,Holland就被邀请加入McLaughlin的偶像Miles Davis的乐队,并把他的前室友的情况告诉了正在筹划建立自己乐队的鼓手Tony Williams。当时,McLaughlin恰好一直在仔细研究《Miles Davis At Carnegie Hall》,主要就是因为其中一位名叫Tony Williams的年轻鼓手的出色表现。如果这些巧合对你来说还不够的话,Jack DeJohnette刚好在那时候回到了美国;当他的朋友Williams提到McLaughlin时,DeJohnette给他放了他们一起jam时录下的录音磁带。因此,在1968年11月,Williams打电话给这位伦敦吉他手,请他来美国加入他的乐队。1969年初,到达美国后的两天内,McLughlin就与Williams的boss7一起录《In A Silent Way》,并与激励Miles走向电子音乐的主要人物之一Jimi Hendrix一起演奏。

在这场巧合混乱中,诞生了Tony Williams的 Lifetime乐队。起初,Lifetime是个与键盘大师Larry Young合作的疯狂现代风琴三重奏(一专《Emergency!》1969),大约一年后,McLaughlin的老音乐伙伴Jack Bruce加入,Lifetime变成了一个四重奏(二专《(Turn It Over)》1970)。这支乐队在McLaughlin心目中的地位如此之高,以至于当Miles邀请McLaughlin加入他的阵容时,他居然拒绝了这个梦寐以求了半辈子的机会。不过在《Bitches Brew》中贡献演奏了吉他后,McLaughlin确实又和Miles一起搞了一些现场演出,在那里他认识了鼓手Billy Cobham(后来加入the Mahavishnu Orchestra)。正是在Lifetime乐队期间,McLaughlin成为了Sri Chinmoy的弟子,并采用了教名:Maha(创造者)Vishnu(保存者)。

由于糟糕的管理和商业问题,Lifetime乐队最终于1970年解散。之后,McLaughlin、Larry Young与Buddy Miles(Jimi Hendrix《Band of Gypsys》(1970)中的鼓手)一起录制了《Devotion》(1970)。一年后,他拿起他的木吉他,与鼓手Billy Cobham和小提琴手Jerry Goodman一起制作了充满印度风情的《My Goal’s Beyond》(1971)。

巅峰Leader:the Mahavishnu Orchestra

事实证明,《My Goal’s Beyond》是一个萌芽的宣告。到了1972年,乐队增加了键盘高手Jan Hammer,他曾为Sarah Vaughan伴奏;还有贝斯手Rick Laird,18岁的McLaughlin几年前曾与他在一个吉他-贝斯-低音萨克斯三重奏中合作过。

经过两周的排练,the Mahavishnu Orchestra正式成立,它们在纽约的煤气灯俱乐(Gaslight Club)进行了长期的驻场演出,并发行了《Inner Mounting Flame》(1971)。

这张专辑中纯粹灵性和指尖风暴的猛烈、耸人结合,让评论家和乐迷们瞠目结舌,其后续的作品,录音室专辑《Birds Of Fire》(1973)和现场专辑《Between Nothingness And Eternity》(1973)也同样极其恐怖。

由于商业和个人问题,the Mahavishnu Orchestra很快就分裂了,McLaughlin将其描述为“缺乏共同精神意识,一种持续的紧张气氛”。

他自己对音乐的不断探索,使他与同为Chinmoy追随者的Carlos Santana合作,共同创作了 《Love Devotion Surrender》(1973)。

几个月后,McLaughlin用不同的人员重新组建了the Mahavishnu Orchestra,其中最关键的是小提琴家Jean-Luc Ponty和打击乐手Michael Walden(现在已是制作人Narada Michael)。

1974年,这个阵容拓展尝试了更勇敢、更有思想的融合——他们与制作人乔治·马丁(George Martin)、指挥家Michael Tilson Thomas和伦敦交响乐团一起录制了《Apocalypse》(1974)。从第一首曲子 “Power Of Love"轻柔、不和谐的钢琴和弦开场,你就知道你正在进入一个不同的世界;当Ponty的哇音小提琴在管弦乐队逐渐的、原始的伸展和唤醒中滑行时,你开始感觉到麦克劳克林一如既往地严肃、认真。当然,这种实验——在一个更大的、有编排的、以古典为导向的场景下构建一个较小的即兴创作单位——回头汲取了第三流(Third-Stream)的灵感。同样可以肯定的是,将古典与现代相融合的做法在当时非常流行。毕竟,制作人马丁在一定程度上就是通过将古典主义引入披头士的音乐而成名的,Siegal-Schwall蓝调乐队曾与Arthur Fiedler的Boston Pops乐团合作演出,而电台里充斥着Emerson, Lake & Palmer无意的花里胡哨俗套版古典乐。(别骂了别骂了

但是,正如你看了 McLaughlin 丰富多样的音乐经历后所期望的那样,《Apocalypse》比将巴洛克小号吹入“Penny Lane”或将摇滚鼓放入 19 世纪的音调诗中要复杂得多。这张专辑的名字来自Sri Chinmoy的一首诗,其中一句话表明了这位吉他手兼作曲家是如何抓住这个机会,在某种意义上将他的学习、抱负和想法联系在一起——“在愉快的扫荡中,我放任外延又将一切拉回”(“In joyful sweep I loose forth and draw back all”)。似乎McLaughlin已经决定用他从早期古典训练开始的音乐生涯来作为这张专辑的画布。

《Apocalypse》标志着一个时代的结束——对于McLaughlin本人,以及这一类型的音乐。专辑发售后不久,他就用才华横溢的印度音乐家和原声吉他包围了自己,组建了Shakti乐队,而他身边的jazz-rock fusion乐队却迷失了重点,把精力集中在如何演奏得更快、更响、更长。这么说,他们挺像我们这个时代的金属狂,他们认为搬出 Yngwie Malmsteen 和 Paganini8就可以为自己的过分浮夸、缺乏创意和品味找到借口。

相比之下,McLaughlin发自内心地演奏,但和任何一位优秀的音乐家一样,他从未放弃自己努力寻找的东西:他自己独特的声音,一种表达他最关心之事、任何愿意驻足聆听的人都可以理解的语言。这就是为什么McLaughlin能够,并且也做到了,通过他惊人的迅捷,无休止的创造性演奏重塑了他的乐器概念,并通过他探索性的,复杂的创作重塑了音乐本身的概念。

在任何语言之中,他都是大师。

-

乔治·奥威尔(George Orwell),《1984》的作者,他在其中发明了“新话”一概念,认为词汇本身会影响思维和控制社会。 ↩︎

-

可以理解为两个livehouse,不过是1968-1971黄金时期旧金山湾区最著名的摇滚圣地。活跃于这一时期的摇滚名队名人很多都在此演出过,The Allman Brothers Band、the Grateful Dead、Jefferson Airplane啥的都是常客。Led Zeppelin第一次美国演出就是1969年在此为Iron Butterfly开场,很多英国乐队比如Cream(1967)、the Kinks(1969)都来过。 留下了很多经典现场专辑,最著名的Jimi Hendrix《Band of Gypsys》(1970)、The Allman Brothers Band《At Fillmore East》 (1971)。 顺便,jam就是乐手们在一个框架内即兴演奏,词源于爵士,常用在摇滚语境里。 ↩︎

-

感受他的弗拉门戈风格可以听《 Friday Night in San Francisco 》1981,和另外两位大佬合作的原声吉他现场,看视频可以知道为什么管速度炫技吉他叫marsturbate。。 ↩︎

-

爵士乐史上不得不提的大佬们,基本都是知名leader,各自作为乐手主要分别是萨克斯、吉他、贝斯、鼓手,感兴趣都可以听听。 ↩︎

-

Yardbirds最被津津乐道的、仨主音吉他都在滚石rank排前十,先后是Eric Clapton、Jeff Beck、Jimi Page,Led Zeppelin一开始就叫the New Yardbirds 。 John Mayall也是英国布鲁斯的先驱和代表人物,他的Bluesbreakers乐队的主音吉他先后包含Eric Clapton(在这只出了一张专辑《Blues Breakers With Eric Clapton》,但通常被认为是英国布鲁斯的巅峰之作)、Peter Green(英国布鲁斯最重要的吉他手之一,后来组建了Fleetwood Mac) 、Mick Taylor(后来去了滚石,滚石的最佳专辑几乎都在Taylor时期发行)。 ↩︎

-

我也不知道怎么翻译/解释,总之可以理解成印度民族传统音乐里一种很牛逼的音乐框架、旋律结构。 ↩︎

-

就指Miles Daves,当时很多爵士乐队有一位大佬同时是leader和boss,The Miles Davis Quintet非常出名,上面提到的Art Blakey and The Jazz Messengers、Charles Mingus也是。 ↩︎

-

Yngwie是1980年代新古典主义金属吉他手,Paganini是18世纪小提琴手,都是炫技狂魔大师。 ↩︎